●记者 朱薇 许扬

绿岭藏金彰理念,青山筑梦绘新篇。3月27日至28日,全国城市党媒“‘两山’新画卷 幸福尧治河”新闻采风活动在湖北省襄阳市保康县尧治河村启动。带着对“两山”理念生动实践的探寻之心,记者深入村庄、矿洞,与村民围坐、和干部交流,听他们讲述这个昔日以矿业为支柱产业的村庄,如何在“绿水青山就是金山银山”理念的指引下,华丽转身成为“中国山区幸福村”的故事。记者以笔为媒,以心为介,挖掘尧治河村生态保护、产业转型、文化传承、社会治理的经验,让“两山”理念的智慧启迪更多发展征程。

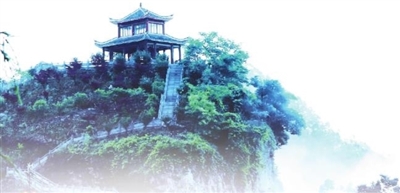

在鄂西北的千山万壑之间,尧治河村仿若一颗被岁月珍藏的明珠,宁静且迷人。它地处神农架与武当山的连线上,往昔凭借磷矿开发摆脱贫困,今朝则以绿色发展为底色,书写着“绿水青山就是金山银山”的生动篇章,成为远近闻名的“两山”理念实践创新基地、“中国山区幸福村”的典范。

党建引航 绘就尧治河绿色发展宏图

在尧治河村的发展历程中,党建引领成为激发红色动能、推动绿色蝶变的关键密码,让曾经饱受资源开发困扰的小山村,迎来全方位的蜕变。

“我们要让每一名党员都成为生态环境保护的先锋,带领村民共同守护好这片绿水青山。”尧治河村党委书记孙开林这样说的,也是这样做的。“村党委—党支部—党小组—党员中心户”四级组织体系孕育而生,将党的工作触角延伸到每一户村民家中。

尧治河村创新开展“党员积分制管理”,把党员在生态保护、产业发展、志愿服务等方面的表现量化为积分,定期评比表彰,激发党员干事创业热情;在矿山生态修复项目中,成立党员攻坚小组,面对技术难题、恶劣天气等挑战,党员24小时轮班值守,带头探索创新修复方法,累计攻克技术难关10余个,保障项目高效推进。

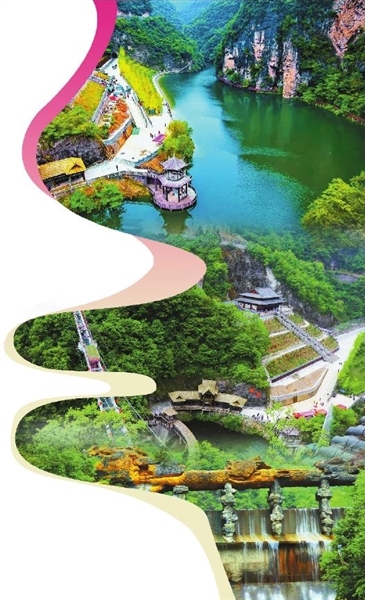

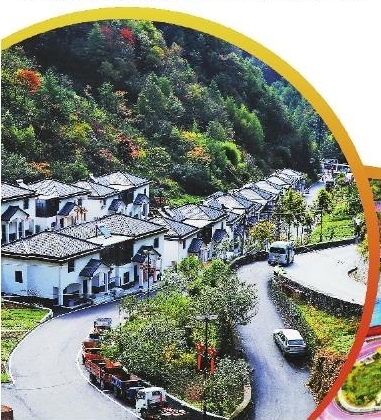

以党建为媒,尧治河村积极探索“党建+产业”融合发展模式。一方面,整合集体资源,成立旅游集团,由党员骨干担任管理人员,将闲置的矿山、土地等资源转化为旅游资产。另一方面,鼓励党员带头发展民宿、农家乐等乡村旅游配套产业,带动村民增收致富。目前,全村发展民宿50余家、农家乐30余家,直接带动就业300余人,人均增收2万余元。

生态修复 矿区“伤疤”变成绿色“氧吧”

落日余晖倾洒在尧治河村老屋沟矿区的洞藏酒文化广场,温馨的鸟巢小舍错落分布,乡村院落烟火气十足,山间步道在翠竹的掩映下格外清幽。谁能想到,这里曾是满目疮痍的矿区,如今摇身一变,成了云岭假日民宿。为整治老屋沟矿区,尧治河村耗时近2年,投入1500余万元,在100余亩荒山上种满红叶石楠、香樟、桂花等景观树,使其成为游客休闲的好去处。

为让“两山”理念扎根,尧治河村关闭15个露天采矿点、8家矿粉厂,累计投入近3亿元用于水土治理、植被恢复和植树造林。如今,村庄生态恢复率达96%,森林覆盖率达95%。

尧治河村第一个露天磷矿开采点戴家湾矿区如今也已绿树成荫,过去裸露的岩壁现在被爬藤植物覆盖,穿过矿区的道路成为连续几届“尧马”的经典赛段。据村环保站负责人介绍,矿区周边负氧离子浓度提升至每立方厘米2万个,吸引了30余种鸟类栖息。

尧治河人十年如一日的坚持,将矿山变成青山,将矿区“伤疤”变成绿色“氧吧”,实现从“卖石头”到“卖风景”的转变。昔日矿区已成为集生态观光、运动休闲、避暑度假于一体的AAAA级旅游景区。

矿洞利用 洞穴里长出“金蘑菇”

在矿区向景区转型的过程中,尧治河人没有局限于矿山修复,而是将废弃矿洞改造提升到新高度,开辟出独特发展路径,衍生出洞栽食用菌产业,为村民和村集体开辟了新的增收渠道。

据介绍,磷矿开采鼎盛时,全村有60余个矿洞。历经30余年采挖,多数矿洞被废弃。如何挖掘废弃矿洞的循环利用价值,成了村党委的心头大事。

关于洞栽食用菌的探索历程,源于孙开林在外地考察香菇种植时的突发奇想:“矿洞能种香菇吗?”随后,他借参加全国两会之机拜访专家学者,其想法得到山东农业大学博士周树修的支持。

之后,周树修到尧治河村检测矿洞环境因子,小规模试种香菇、金针菇等6个品种,产品经检测和市场试销,获得了认可。村里因势利导成立食用菌合作社,与村属企业探索“共享员工”模式,激发员工积极性,释放生产潜力。2024年,10余个矿洞种植150万棒食用菌,销售收入8000余万元,利润2600余万元。

记者走进1272矿洞,香菇味扑面而来。洞两侧的铁架上,菌棒排列整齐,香菇鲜嫩。合作社负责人李爱兵笑着说,食用菌产量逐年上升,废弃矿洞成了“聚宝盆”。外地白酒生产商也看中了矿洞恒温恒湿的环境,建起华中地区最大的洞藏白酒基地。

据介绍,尧治河村可利用矿洞带约52公里,已开发近20公里。全部开发后,将形成集食用菌和蔬菜种植加工、洞藏酒主题景区、文化休闲娱乐于一体的三产融合产业群,预计年产值50亿元,年利润5亿元。

修订村规 筑牢绿水青山“硬核防线”

从山峦到山脚,从洞外到洞内,尧治河村在践行“两山”理念的路上,一直严守生态红线。

今年正月十五刚过,尧治河村党委在“新春第一会”上,宣布对春节期间,包保环境卫生不力的3名党委班子成员和3家村属企业的处罚决定。

外村人觉得此举严苛,但在尧治河村早已习以为常。“尧治河村在生态环境治理上,没有最严格,只有更严格。只有在不破坏生态的前提下开发矿产,把矿区变景区,才能为子孙留活路。”村党委委员、办公室主任吕泳和直言。为此,村党委三次修订《村民自治章程》。

第一次,将山林植被、野生动植物保护及矿山修复纳入重要议程,提出“砍我一棵树、罚栽一片林”,严禁猎杀野生动物、砍伐珍稀植物等。

第二次,以“三区”融合建设为依托,提出加强绿化美化,禁止农户散养家禽家畜,保持村容整洁。

第三次,遵循“环境就是民生”的理念,提出实施“三区三边三场三房三园”治理,倡导人人环保。

为实现长效管理,村党委一方面严格执行纪律红线,另一方面推出文化浸润举措,成立环境卫生协会等“十会一台”,实施农户“十个一”文化工程,让环保成为村民的习惯和自觉。

“村里领导常说,生态文明建设关乎生产生活和价值观念,没有局外人。现在我们靠好风景做生意,更加明白保护环境才能长久发展。” 在尧帝神峡经营农家乐的杨龙能、王定梅夫妇感慨道。

文化铸魂 “一村十馆”的未来担当

“昨天靠精神、今天靠发展、明天靠文化。”孙开林的这句话,诠释了尧治河村的崛起与蜕变。

在“两山”理念的启发下,尧治河村高度重视村民习惯的养成,将山水资源与文化传承融入矿山、矿洞生态修复。自2013年起,投入5亿余元整治矿区,建设景点和配套设施。

如今,在尧治河村的旅游公路旁,但凡开阔平坦处,必有博物馆或文化展示场馆、休闲广场。“一村十馆”文化工程及4大谷26峡等70余处景观,擦亮了尧治河村和美乡村品牌,增强了村民文化自信,推动了文旅融合和村集体经济发展。

近2年来,尧治河旅游度假区年接待游客100余万人次,接待中小学生研学团队130余批次,带动周边农户增收1.2万元,旅游综合收入达5亿余元。2024年,旅游等第三产业产值占农村生产总值的30%。

采访结束时,记者站在刚建成不久的玻璃观景台上,俯瞰尧治河村,矿山地质公园的工业遗迹与苍翠林海和谐共生,脑海中不由浮现出这样一组数字:2024年,全村工农业总产值45亿元,实现利税4.5亿元,村民人均纯收入达9万元,村集体纯收入达4.2亿元……

尧治河这个深山小村,用实际行动证明,生态保护并非发展的桎梏,而是开启财富之门的“金钥匙”。其“生态修复+矿洞经济+文化活化+制度护航”的四维融合创新模式,为资源型地区践行“两山”理念、实现高质量发展提供了生动范例。

■记者手记:

离开尧治河村时,山间云雾缭绕,日光穿透云层洒下,勾勒出一幅绝美的山水田园图。回想起在村里的日子,所见所闻仍在脑海中不断翻腾,不禁联想到我州元阳县的阿者科村。

曾经的尧治河村村民靠着磷矿开采走出贫困,却给生态留下“伤疤”;曾经的阿者科村村民守住千年哈尼梯田却难以致富,纷纷外出务工,让往日的“大地调色盘”逐渐被放荒。然而,人不负青山,青山定不负人。从“炸山开矿”到“点绿成金”、从“打工路”到“返乡路”再到“致富路”,无论是尧治河,还是阿者科,都坚定不移地沿着“绿水青山就是金山银山”这一理念指引的方向砥砺前行,举生态旗,打生态牌,走生态路,走出了一条“生态美、产业绿、百姓富”的可持续发展之路。相信只要坚定信念、勇于创新,定能让更多的山川披上绿装,让发展之路越走越宽。